Blog focado em Geografia e em fatos e notícias contemporâneas, que compõem as Atualidades.

sábado, 30 de dezembro de 2017

Número de moradores de rua dispara na capital da miséria dos Estados Unidos

Los Angeles registrou neste ano uma população de 58.000 pessoas sem teto, um aumento de 23%

Autoridades locais qualificaram situação de “emergência”

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/30/internacional/1514632186_267085.html

quinta-feira, 28 de dezembro de 2017

Política externa de Trump deixa os EUA em último lugar

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1946566-politica-externa-de-trump-deixa-os-eua-em-ultimo-lugar.shtml

ANÁLISE

AARON DAVID MILLER

RICHARD SOKOLSKY

DO "WASHINGTON POST"

28/12/2017 12h00

Ao concluir o discurso sobre segurança nacional que pronunciou no começo do mês, o presidente Donald Trump descreveu seu objetivo de política externa como "celebrar a grandeza americana como um exemplo reluzente para o mundo".

Não exatamente.

No final de seu primeiro ano no posto, a abordagem do presidente quanto aos assuntos internacionais não se encaixa na narrativa apresentada em seu discurso e, em lugar disso, se alinha a seis componentes que demonstram a visão de mundo de Trump no exterior: política importa mais do que estratégia, ditadores valem mais que democratas, América em primeiro lugar ("America First", um de seus lemas na campanha), aversão a riscos, desconstrução e ego.

Isso não constitui uma doutrina claramente definida, mas os componentes apresentam uma certa coesão — ao menos na cabeça de Trump— e indicam de que maneira ele deve operar pelo resto de seu mandato.

*

AMÉRICA EM PRIMEIRO LUGAR

O ponto de partida de qualquer esforço para decodificar a política externa de Trump é compreender o que ele quer dizer com "América em primeiro lugar" —expressão que envolve menos um conjunto de regras do que um estado de espírito.

Na visão do presidente, os Estados Unidos vêm sendo prejudicados há anos por "acordos comerciais desastrosos", aliados parasitas e compromissos assumidos pela elite de Washington que arrastaram o país para guerras intermináveis e dispendiosas e para esforços de construção de nações que resultaram em uma deterioração da prosperidade americana, em um mundo selvagem e hostil como o que Trump descreveu em seu discurso de política externa.

A visão de mundo de Trump é bem parecida com a sua visão dos negócios —um jogo cruel em que, para que alguém ganhe, alguém precisa perder, os fracos existem para serem explorados, e só os fortes emergem como verdadeiros vencedores. Essas são opiniões que ele manteve por toda a vida; não são um arcabouço ideológico imposto a um presidente ingênuo em seu primeiro mandato por conta das manipulações de Steve Bannon.

América primeiro é só uma variação de Trump primeiro, e é por isso que a visão do presidente subordina o interesse nacional dos Estados Unidos a uma visão de mundo egoísta e singularmente inadequada diante dos complicados desafios que o país tem pela frente.

MAIS POLÍTICA QUE ESTRATÉGIA

Para compreender Trump, é útil vê-lo não como um presidente que chegou com uma proposta de política externa, mas como um estreante na política que está tentando fazer o papel de presidente na TV. Sua abordagem quanto à política externa é orientada pela necessidade de aplacar constantemente o eleitorado que o conduziu ao posto, e não necessariamente por metas que sirvam aos interesses estratégicos de longo prazo desses eleitores ou dos aliados dos Estados Unidos.

O guru ideológico do presidente, Steve Bannon, já não vive na Casa Branca, mas sua lista de tarefas —de "construir um muro na fronteira com o México e fazer com que o México pague por ele no futuro" a transferir a embaixada norte-americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém— continua a ser prioridade.

Em fevereiro, o senador Bob Corker, republicano do Tennessee, disse ao site Politico que "em dado momento", Trump e sua equipe "estavam preparados para transferir a embaixada" a Jerusalém "no minuto em que tomassem posse" —uma decisão que teria parecido arbitrária então e que continuou a sê-lo quando o presidente a anunciou este mês, contrariando os conselhos de diversos assessores.

O abandono imediato da Parceria Transpacífico por Trump; sua decisão arbitrária de deixar o acordo de Paris sobre o clima; e as diversas versões de sua restrição à entrada de cidadãos de diversos países muçulmanos nos Estados Unidos são valiosos como gestos na direção de sua base, mas não têm valor como estratégia.

A retórica de campanha do presidente e sua determinação de ser o anti-Obama até agora vêm predominando e, com a aproximação das eleições legislativas de 2018 e da eleição presidencial de 2020, devemos esperar que os impulsos políticos de Trump cada vez mais se sobreponham à governança —no país e no exterior.

O EGO PRESIDENCIAL

Tony Schwarz, que coescreveu "A Arte do Acordo" com o presidente, afirmou este ano ano que "o senso de valor próprio de Trump está sempre em risco".

O presidente é propelido por profundas inseguranças e por uma necessidade descomunal de adoração e de brilhar mais que os outros, que esteve visível em seu discurso de aceitação da candidatura republicana, quando ele declarou que "só eu serei capaz de consertar" os problemas do sistema americano.

Isso também ficou perceptível em seu discurso sobre segurança nacional, quando ele declarou que "por muitos anos, nossos cidadãos assistiram aos políticos de Washington presidindo a uma sucessão de decepções".

Ele se considera o maior negociador do planeta, mas aliados e adversários já sabem como lidar com o presidente: se você adular e festejar Trump —como os sauditas e israelenses fizeram em sua primeira visita ao exterior, e como os japoneses e chineses fizeram em sua primeira viagem à Ásia—, ele se mostra maleável. Como exemplos, basta citar sua disposição de ignorar o registro atroz da Arábia Saudita quanto aos direitos humanos e a campanha militar do país no Iêmen, sua falta de pressão sobre Israel quanto às atividades de colonização indesejáveis, e sua decisão de não pressionar o Japão e a China quanto ao comércio internacional.

TRUMP, O DESCONSTRUCIONISTA

Apesar de sua fama como construtor, Trump se mostrou muito mais capacitado no ramo da demolição e do desmonte, e dedicou muito de seu tempo a desmantelar o que foi construído por seus predecessores —especialmente Obama—, sem oferecer alternativas viáveis para substituição.

Um exemplo importante é o acordo nuclear com o Irã, que tem falhas, mas vinha funcionando e é bem melhor do que não haver acordo.

Trump não explica a lógica e nem oferece detalhes específicos para sustentar sua afirmação de que o acordo com o Irã é "incompreensivelmente ruim", e diplomatas experientes já perceberem que ele não é grande coisa em criar acordos. Se não fosse por subordinados de cabeça mais fria, como o secretário de Estado Rex Tillerson e o secretário da Defesa Jim Mattis, Trump talvez já tivesse abandonado o acordo (e pode ser que ainda venha a fazê-lo), o que permitiria que o Irã avançasse a todo vapor com suas ambições nucleares e isolaria os Estados Unidos dos demais signatários do tratado.

AVERSÃO A RISCOS

É irônico que, para um presidente que deseja desesperadamente parecer durão e forte, Trump seja tão cauteloso e tão avesso a riscos quanto seu predecessor, quando o assunto é usar o poderio militar dos Estados Unidos.

Ainda que seu governo tenha recentemente anunciado a venda de armas "letais" que haviam sido negadas à Ucrânia por muito tempo, desafiando a Rússia, Trump, quanto a essas questões, é mais uma cópia de Obama do que o anti-Obama.

Apesar de toda a retórica belicosa do presidente com relação à Coreia do Norte —"fogo e fúria", "armado e pronto para disparo" e assim por diante— ele ainda não ordenou ação militar; Trump retaliou ao uso de armas químicas pelas forças do presidente Bashar al-Assad, da Síria, com um ataque limitado por mísseis (ainda que ele, como Obama, dispusesse de opções muito mais robustas), e encampou discretamente a estratégia de Obama para combater o Estado Islâmico.

Quanto ao uso de força militar por Trump, há mais sinais vermelhos e amarelos do que sinais verdes. O mundo continua turbulento e imprevisível, mas Trump parece ter aceitado, pelo menos por enquanto, a posição das Forças Aarmadas, que veem a projeção do poderio militar dos Estados Unidos como instrumento a ser usado cuidadosamente, em busca de objetivos realistas.

Esperemos que esse continue a ser o caso com relação à Coreia do Norte —um cenário no qual o ego de Trump, sua irresponsabilidade, a situação política interna dos Estados Unidos e a impulsividade de Kim Jong-un podem se combinar para criar uma catástrofe.

DITADORES DE PREFERÊNCIA A DEMOCRATAS

A nova linha de segurança nacional do governo define China e Rússia como "competidores" e promete reação mais vigorosa aos seus esforços para desordenar o status quo mundial.

Talvez o presidente tenha tido uma epifania sobre os dois principais rivais geopolíticos dos Estados Unidos, mas a retórica hostil é contraditada por sua simpatia para com os ditadores desses dois países, o presidente Xi Jinping e o presidente Vladimir Putin.

Parece cada vez mais provável que ele aja contra a China no campo comercial, com medidas antidumping e retaliações contra os chineses pelo roubo de propriedade intelectual, mas a Rússia continua a receber passe livre.

A preferência de Trump pelos ditadores é evidenciada por seu tratamento preferencial aos ditadores responsáveis por violações dos direitos humanos na Arábia Saudita, Egito, Filipinas e Turquia, enquanto ao mesmo tempo agride verbalmente líderes democráticos, entre os quais a primeira-ministra alemã Angela Merkel, cuja política para com os refugiados ele descreveu como "erro catastrófico"; e o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que ele acusou de "apaziguamento" dos norte-coreanos em um rompante no Twitter.

Trump merece crédito por ter desferido um golpe fatal contra os territórios conquistados pelo Estado Islâmico no Iraque e na Síria —sua única realização elogiável até agora, no campo da segurança nacional. Mas o padrão pelo qual a política externa de Trump deve ser julgada não é seu sucesso em resolver os problemas complicados do planeta.

A questão é determinar se sua abordagem poderá administrar os desafios que os Estados Unidos são incapazes de resolver de maneira que promova nossos interesses e ao mesmo tempo evite crises internacionais, a exemplo de escaladas nos conflitos com o Irã e, especialmente, a Coreia do Norte, que poderiam prejudicar esses interesses de maneira irreparável.

Passado quase um ano, o histórico de Trump não inspira confiança. Sua visão de mundo não promove uma calibragem cuidadosa dos meios e objetivos, e tampouco define os verdadeiros interesses nacionais dos Estados Unidos, e faz deles prioridades. Em lugar disso, é provável que o presidente coloque os interesses americanos em último, e não primeiro, lugar, quanto a diversas questões críticas para a prosperidade e segurança do país em longo prazo.

AARON DAVID MILLER é vice-presidente do Woodrow Wilson Center e foi analista e negociador no Departamento de Estado, em governos republicanos e democratas.

RICHARD SOKOLSKY é pesquisador do Carnegie Endowment for International Peace, e foi integrante do Escritório de Planejamento Estratégico do Departamento de Estado entre 2005 e 2015.

Tradução de PAULO MIGLIACCI

ANÁLISE

AARON DAVID MILLER

RICHARD SOKOLSKY

DO "WASHINGTON POST"

28/12/2017 12h00

Ao concluir o discurso sobre segurança nacional que pronunciou no começo do mês, o presidente Donald Trump descreveu seu objetivo de política externa como "celebrar a grandeza americana como um exemplo reluzente para o mundo".

Não exatamente.

No final de seu primeiro ano no posto, a abordagem do presidente quanto aos assuntos internacionais não se encaixa na narrativa apresentada em seu discurso e, em lugar disso, se alinha a seis componentes que demonstram a visão de mundo de Trump no exterior: política importa mais do que estratégia, ditadores valem mais que democratas, América em primeiro lugar ("America First", um de seus lemas na campanha), aversão a riscos, desconstrução e ego.

Isso não constitui uma doutrina claramente definida, mas os componentes apresentam uma certa coesão — ao menos na cabeça de Trump— e indicam de que maneira ele deve operar pelo resto de seu mandato.

*

AMÉRICA EM PRIMEIRO LUGAR

O ponto de partida de qualquer esforço para decodificar a política externa de Trump é compreender o que ele quer dizer com "América em primeiro lugar" —expressão que envolve menos um conjunto de regras do que um estado de espírito.

Na visão do presidente, os Estados Unidos vêm sendo prejudicados há anos por "acordos comerciais desastrosos", aliados parasitas e compromissos assumidos pela elite de Washington que arrastaram o país para guerras intermináveis e dispendiosas e para esforços de construção de nações que resultaram em uma deterioração da prosperidade americana, em um mundo selvagem e hostil como o que Trump descreveu em seu discurso de política externa.

A visão de mundo de Trump é bem parecida com a sua visão dos negócios —um jogo cruel em que, para que alguém ganhe, alguém precisa perder, os fracos existem para serem explorados, e só os fortes emergem como verdadeiros vencedores. Essas são opiniões que ele manteve por toda a vida; não são um arcabouço ideológico imposto a um presidente ingênuo em seu primeiro mandato por conta das manipulações de Steve Bannon.

América primeiro é só uma variação de Trump primeiro, e é por isso que a visão do presidente subordina o interesse nacional dos Estados Unidos a uma visão de mundo egoísta e singularmente inadequada diante dos complicados desafios que o país tem pela frente.

MAIS POLÍTICA QUE ESTRATÉGIA

Para compreender Trump, é útil vê-lo não como um presidente que chegou com uma proposta de política externa, mas como um estreante na política que está tentando fazer o papel de presidente na TV. Sua abordagem quanto à política externa é orientada pela necessidade de aplacar constantemente o eleitorado que o conduziu ao posto, e não necessariamente por metas que sirvam aos interesses estratégicos de longo prazo desses eleitores ou dos aliados dos Estados Unidos.

O guru ideológico do presidente, Steve Bannon, já não vive na Casa Branca, mas sua lista de tarefas —de "construir um muro na fronteira com o México e fazer com que o México pague por ele no futuro" a transferir a embaixada norte-americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém— continua a ser prioridade.

Em fevereiro, o senador Bob Corker, republicano do Tennessee, disse ao site Politico que "em dado momento", Trump e sua equipe "estavam preparados para transferir a embaixada" a Jerusalém "no minuto em que tomassem posse" —uma decisão que teria parecido arbitrária então e que continuou a sê-lo quando o presidente a anunciou este mês, contrariando os conselhos de diversos assessores.

O abandono imediato da Parceria Transpacífico por Trump; sua decisão arbitrária de deixar o acordo de Paris sobre o clima; e as diversas versões de sua restrição à entrada de cidadãos de diversos países muçulmanos nos Estados Unidos são valiosos como gestos na direção de sua base, mas não têm valor como estratégia.

A retórica de campanha do presidente e sua determinação de ser o anti-Obama até agora vêm predominando e, com a aproximação das eleições legislativas de 2018 e da eleição presidencial de 2020, devemos esperar que os impulsos políticos de Trump cada vez mais se sobreponham à governança —no país e no exterior.

O EGO PRESIDENCIAL

Tony Schwarz, que coescreveu "A Arte do Acordo" com o presidente, afirmou este ano ano que "o senso de valor próprio de Trump está sempre em risco".

O presidente é propelido por profundas inseguranças e por uma necessidade descomunal de adoração e de brilhar mais que os outros, que esteve visível em seu discurso de aceitação da candidatura republicana, quando ele declarou que "só eu serei capaz de consertar" os problemas do sistema americano.

Isso também ficou perceptível em seu discurso sobre segurança nacional, quando ele declarou que "por muitos anos, nossos cidadãos assistiram aos políticos de Washington presidindo a uma sucessão de decepções".

Ele se considera o maior negociador do planeta, mas aliados e adversários já sabem como lidar com o presidente: se você adular e festejar Trump —como os sauditas e israelenses fizeram em sua primeira visita ao exterior, e como os japoneses e chineses fizeram em sua primeira viagem à Ásia—, ele se mostra maleável. Como exemplos, basta citar sua disposição de ignorar o registro atroz da Arábia Saudita quanto aos direitos humanos e a campanha militar do país no Iêmen, sua falta de pressão sobre Israel quanto às atividades de colonização indesejáveis, e sua decisão de não pressionar o Japão e a China quanto ao comércio internacional.

TRUMP, O DESCONSTRUCIONISTA

Apesar de sua fama como construtor, Trump se mostrou muito mais capacitado no ramo da demolição e do desmonte, e dedicou muito de seu tempo a desmantelar o que foi construído por seus predecessores —especialmente Obama—, sem oferecer alternativas viáveis para substituição.

Um exemplo importante é o acordo nuclear com o Irã, que tem falhas, mas vinha funcionando e é bem melhor do que não haver acordo.

Trump não explica a lógica e nem oferece detalhes específicos para sustentar sua afirmação de que o acordo com o Irã é "incompreensivelmente ruim", e diplomatas experientes já perceberem que ele não é grande coisa em criar acordos. Se não fosse por subordinados de cabeça mais fria, como o secretário de Estado Rex Tillerson e o secretário da Defesa Jim Mattis, Trump talvez já tivesse abandonado o acordo (e pode ser que ainda venha a fazê-lo), o que permitiria que o Irã avançasse a todo vapor com suas ambições nucleares e isolaria os Estados Unidos dos demais signatários do tratado.

AVERSÃO A RISCOS

É irônico que, para um presidente que deseja desesperadamente parecer durão e forte, Trump seja tão cauteloso e tão avesso a riscos quanto seu predecessor, quando o assunto é usar o poderio militar dos Estados Unidos.

Ainda que seu governo tenha recentemente anunciado a venda de armas "letais" que haviam sido negadas à Ucrânia por muito tempo, desafiando a Rússia, Trump, quanto a essas questões, é mais uma cópia de Obama do que o anti-Obama.

Apesar de toda a retórica belicosa do presidente com relação à Coreia do Norte —"fogo e fúria", "armado e pronto para disparo" e assim por diante— ele ainda não ordenou ação militar; Trump retaliou ao uso de armas químicas pelas forças do presidente Bashar al-Assad, da Síria, com um ataque limitado por mísseis (ainda que ele, como Obama, dispusesse de opções muito mais robustas), e encampou discretamente a estratégia de Obama para combater o Estado Islâmico.

Quanto ao uso de força militar por Trump, há mais sinais vermelhos e amarelos do que sinais verdes. O mundo continua turbulento e imprevisível, mas Trump parece ter aceitado, pelo menos por enquanto, a posição das Forças Aarmadas, que veem a projeção do poderio militar dos Estados Unidos como instrumento a ser usado cuidadosamente, em busca de objetivos realistas.

Esperemos que esse continue a ser o caso com relação à Coreia do Norte —um cenário no qual o ego de Trump, sua irresponsabilidade, a situação política interna dos Estados Unidos e a impulsividade de Kim Jong-un podem se combinar para criar uma catástrofe.

DITADORES DE PREFERÊNCIA A DEMOCRATAS

A nova linha de segurança nacional do governo define China e Rússia como "competidores" e promete reação mais vigorosa aos seus esforços para desordenar o status quo mundial.

Talvez o presidente tenha tido uma epifania sobre os dois principais rivais geopolíticos dos Estados Unidos, mas a retórica hostil é contraditada por sua simpatia para com os ditadores desses dois países, o presidente Xi Jinping e o presidente Vladimir Putin.

Parece cada vez mais provável que ele aja contra a China no campo comercial, com medidas antidumping e retaliações contra os chineses pelo roubo de propriedade intelectual, mas a Rússia continua a receber passe livre.

A preferência de Trump pelos ditadores é evidenciada por seu tratamento preferencial aos ditadores responsáveis por violações dos direitos humanos na Arábia Saudita, Egito, Filipinas e Turquia, enquanto ao mesmo tempo agride verbalmente líderes democráticos, entre os quais a primeira-ministra alemã Angela Merkel, cuja política para com os refugiados ele descreveu como "erro catastrófico"; e o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que ele acusou de "apaziguamento" dos norte-coreanos em um rompante no Twitter.

Trump merece crédito por ter desferido um golpe fatal contra os territórios conquistados pelo Estado Islâmico no Iraque e na Síria —sua única realização elogiável até agora, no campo da segurança nacional. Mas o padrão pelo qual a política externa de Trump deve ser julgada não é seu sucesso em resolver os problemas complicados do planeta.

A questão é determinar se sua abordagem poderá administrar os desafios que os Estados Unidos são incapazes de resolver de maneira que promova nossos interesses e ao mesmo tempo evite crises internacionais, a exemplo de escaladas nos conflitos com o Irã e, especialmente, a Coreia do Norte, que poderiam prejudicar esses interesses de maneira irreparável.

Passado quase um ano, o histórico de Trump não inspira confiança. Sua visão de mundo não promove uma calibragem cuidadosa dos meios e objetivos, e tampouco define os verdadeiros interesses nacionais dos Estados Unidos, e faz deles prioridades. Em lugar disso, é provável que o presidente coloque os interesses americanos em último, e não primeiro, lugar, quanto a diversas questões críticas para a prosperidade e segurança do país em longo prazo.

AARON DAVID MILLER é vice-presidente do Woodrow Wilson Center e foi analista e negociador no Departamento de Estado, em governos republicanos e democratas.

RICHARD SOKOLSKY é pesquisador do Carnegie Endowment for International Peace, e foi integrante do Escritório de Planejamento Estratégico do Departamento de Estado entre 2005 e 2015.

Tradução de PAULO MIGLIACCI

domingo, 24 de dezembro de 2017

Queda do Estado Islâmico redesenha Oriente Médio

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1945765-queda-do-estado-islamico-redesenha-oriente-medio.shtml

IGOR GIELOW

DE SÃO PAULO

24/12/2017 02h00

Encruzilhada estratégica mais turbulenta do mundo, o Oriente Médio terá um ano de definições em 2018. No centro do seu redesenho está o Irã, que avança como principal ator regional, e o papel que tanto EUA como a ressurgente Rússia terão em relação às ambições de Teerã.

Não é casual que autoridades americanas tenham escalado neste mês o tom das acusações contra os iranianos, como no caso dos mísseis que o país fornece para rebeldes xiitas no Iêmen. E que Vladimir Putin aja como mediador regional com desenvoltura.

São movimentos que ecoam 2017, o ano que deu ao Oriente Médio "um novo e radical desenho", nas palavras de George Friedman, papa da geopolítica americana e dono da consultoria Geopolitical Futures.

ESTADO ISLÂMICO

O Estado Islâmico, mais recente encarnação do extremismo sunita, foi derrotado em sua ambição territorial na Síria e no Iraque. "É o fato mais importante do ano, um ponto de mudança. Os extremistas permanecerão, mas não como califado", disse Elizabeth Marteu, especialista em Oriente Médio do escritório do Bahrein do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos.

A derrota militar, ainda que o grupo siga como referência para terroristas, deu musculatura à influência iraniana. No Iraque, apesar do apoio americano, unidades do Exército são controladas por Teerã, e na Síria operam tropas irregulares e prepostos do Hizbullah libanês.

IÊMEN E QATAR

Após ter sua expansão regional bloqueada pela guerra Irã-Iraque (1980-88), Teerã voltou a se mover em latitudes mais distantes. No Iêmen, o apoio aos rebeldes houthis, xiitas como os iranianos, virou um espinho para a sunita Arábia Saudita —que desde 2015 tenta derrotá-los com uma campanha aérea.

Também no Golfo, a proximidade entre o Irã e o Qatar gerou um bloqueio de países aliados a Riad contra o pequeno emirado. O país gastou US$ 38,5 bilhões em reservas e, até aqui, manteve sua economia funcionando.

SÍRIA

Com o EI em fuga, resta achar uma saída para o conflito entre o regime do ditador Bashar al-Assad e as forças rebeldes ora enfraquecidas. Dois anos de intervenção de Moscou e de Teerã viraram o jogo em favor de Damasco. Zonas de "de-escalada" (distensão) são negociadas entre Irã, Turquia e Rússia, e podem sugerir o fatiamento do país em linhas étnico-confessionais.

CURDOS

Na Síria, grupos apoiados pelos sauditas e pelo Ocidente estão em baixa, exceto os curdos do norte do país, que buscam autonomia semelhante àquela que os do Iraque tinham até sofrerem intervenção neste ano. É uma costura complexa, dado que a Turquia não quer ver aspirações nacionais entre a etnia que tem grande população em seu próprio território.

ARÁBIA SAUDITA

País líder do mundo sunita, ramo majoritário do islã, a Arábia Saudita passa por turbulência e parece incapaz de fazer frente ao avanço dos rivais xiitas do Irã. Está atravessando um processo de expurgo liderado pelo príncipe herdeiro Muhammad bin Salman, o MBS, 32.

No Iêmen, sua intervenção não desalojou os houthis. O Qatar resiste ao embargo. Para piorar, apesar das promessas de apoio, há dúvidas sobre a disposição de Donald Trump em acionar o guarda-chuva militar contra o Irã.

O petróleo do qual Riad é líder mundial está barato e vê fontes alternativas de energia se multiplicarem, a começar pela produção dos próprios Estados Unidos.

EGITO

No adjacente norte da África, o Egito estabilizou-se após a convulsão pós-Primavera Árabe, em 2011. O regime de Abdul Fattah al-Sisi se aproxima de Moscou, no vácuo de liderança de Trump, e não será surpresa ver caças russos atacando alvos na anárquica vizinha Líbia com apoio egípcio.

ISRAEL

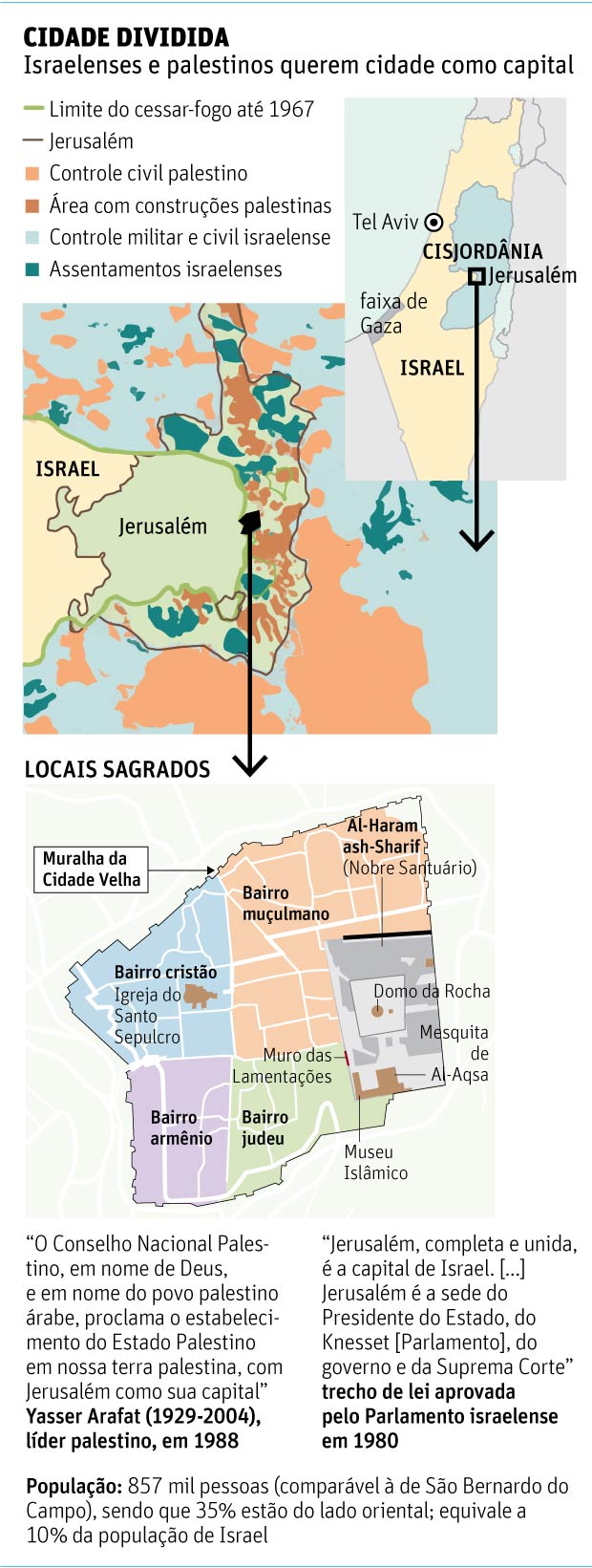

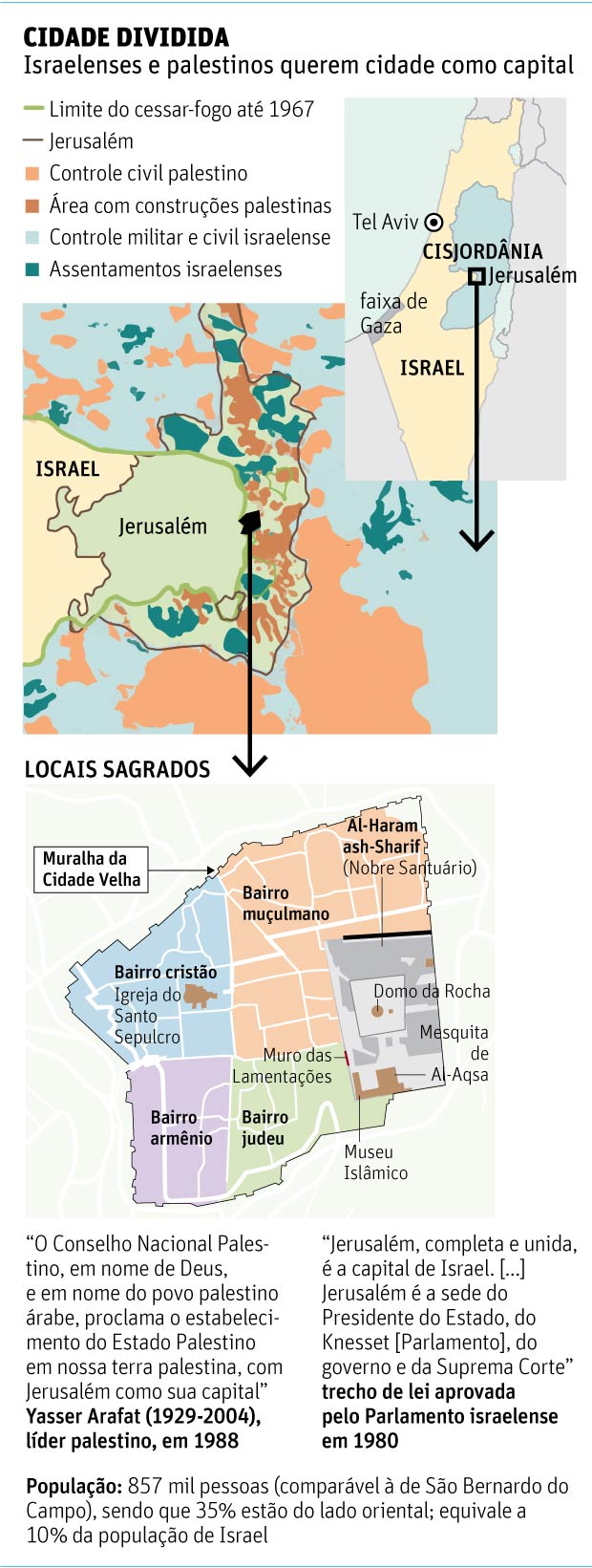

Com tantas crises regionais, Israel ficou em relativo segundo plano em 2017 —até que Trump resolveu enfatizar aquilo que seus antecessores já haviam feito, dizendo reconhecer Jerusalém como capital do país.

Até aqui, é incerto se haverá mesmo uma nova revolta palestina, mas Irã e Turquia já estão tirando proveito político do fato.

LÍBANO

Muito influenciado pelo Irã, pela presença do Hizbullah, o Líbano foi alvo de Riad com a fracassada renúncia do premiê Saad Hariri, aliado dos sauditas. "Enquanto o risco de confronto no sul da Síria é real, Israel vai pensar duas vezes antes de entrar em guerra no Líbano. Não agirá em favor dos sauditas", avalia a francesa Marteu.

PAPEL DAS POTÊNCIAS

O próximo ano também servirá para confirmar ou desafiar a noção corrente de desembarque de Washington da região, testando por exemplo se as falas duras contra Teerã são pura retórica.

A incoerência estratégica americana dos anos recentes levou o Irã a herdar os frutos da guerra travada por Washington no Iraque e abriu as portas para Putin construir uma agenda externa altamente popular em casa.

O Kremlin está expandindo seu papel ao manter suas bases na Síria, conversar com o Egito e negociar termos de cooperação com os sauditas. Isso tendo o Irã como seu aliado preferencial, num acerto que agora inclui também a Turquia —um membro da Otan, aliança militar liderada pelos EUA, por sinal.

Historicamente, Moscou é rival tanto de Teerã quanto de Ancara, temendo a influência dos dois países sobre as populações muçulmanas no Cáucaso russo. "A relação russo-iraniana é um casamento de conveniência, mas deve continuar no futuro próximo", disse o analista Trita Parsi, do Conselho Nacional Iraniano Americano.

O balé geopolítico com o Irã ao centro também tem fundo religioso, já que encarna a disputa entre o sunismo majoritário liderado pela Arábia Saudita e o xiismo minoritário centrado em Teerã.

Para o iraniano Parsi, contudo, "isso não ajuda tanto a entender o que ocorre na área, já que o que a Arábia Saudita quer mesmo é forçar a volta militar dos EUA à região, porque ela não tem força para enfrentar o Irã".

IGOR GIELOW

DE SÃO PAULO

24/12/2017 02h00

Encruzilhada estratégica mais turbulenta do mundo, o Oriente Médio terá um ano de definições em 2018. No centro do seu redesenho está o Irã, que avança como principal ator regional, e o papel que tanto EUA como a ressurgente Rússia terão em relação às ambições de Teerã.

Não é casual que autoridades americanas tenham escalado neste mês o tom das acusações contra os iranianos, como no caso dos mísseis que o país fornece para rebeldes xiitas no Iêmen. E que Vladimir Putin aja como mediador regional com desenvoltura.

São movimentos que ecoam 2017, o ano que deu ao Oriente Médio "um novo e radical desenho", nas palavras de George Friedman, papa da geopolítica americana e dono da consultoria Geopolitical Futures.

ESTADO ISLÂMICO

O Estado Islâmico, mais recente encarnação do extremismo sunita, foi derrotado em sua ambição territorial na Síria e no Iraque. "É o fato mais importante do ano, um ponto de mudança. Os extremistas permanecerão, mas não como califado", disse Elizabeth Marteu, especialista em Oriente Médio do escritório do Bahrein do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos.

A derrota militar, ainda que o grupo siga como referência para terroristas, deu musculatura à influência iraniana. No Iraque, apesar do apoio americano, unidades do Exército são controladas por Teerã, e na Síria operam tropas irregulares e prepostos do Hizbullah libanês.

IÊMEN E QATAR

Após ter sua expansão regional bloqueada pela guerra Irã-Iraque (1980-88), Teerã voltou a se mover em latitudes mais distantes. No Iêmen, o apoio aos rebeldes houthis, xiitas como os iranianos, virou um espinho para a sunita Arábia Saudita —que desde 2015 tenta derrotá-los com uma campanha aérea.

Também no Golfo, a proximidade entre o Irã e o Qatar gerou um bloqueio de países aliados a Riad contra o pequeno emirado. O país gastou US$ 38,5 bilhões em reservas e, até aqui, manteve sua economia funcionando.

SÍRIA

Com o EI em fuga, resta achar uma saída para o conflito entre o regime do ditador Bashar al-Assad e as forças rebeldes ora enfraquecidas. Dois anos de intervenção de Moscou e de Teerã viraram o jogo em favor de Damasco. Zonas de "de-escalada" (distensão) são negociadas entre Irã, Turquia e Rússia, e podem sugerir o fatiamento do país em linhas étnico-confessionais.

CURDOS

Na Síria, grupos apoiados pelos sauditas e pelo Ocidente estão em baixa, exceto os curdos do norte do país, que buscam autonomia semelhante àquela que os do Iraque tinham até sofrerem intervenção neste ano. É uma costura complexa, dado que a Turquia não quer ver aspirações nacionais entre a etnia que tem grande população em seu próprio território.

ARÁBIA SAUDITA

País líder do mundo sunita, ramo majoritário do islã, a Arábia Saudita passa por turbulência e parece incapaz de fazer frente ao avanço dos rivais xiitas do Irã. Está atravessando um processo de expurgo liderado pelo príncipe herdeiro Muhammad bin Salman, o MBS, 32.

No Iêmen, sua intervenção não desalojou os houthis. O Qatar resiste ao embargo. Para piorar, apesar das promessas de apoio, há dúvidas sobre a disposição de Donald Trump em acionar o guarda-chuva militar contra o Irã.

O petróleo do qual Riad é líder mundial está barato e vê fontes alternativas de energia se multiplicarem, a começar pela produção dos próprios Estados Unidos.

EGITO

No adjacente norte da África, o Egito estabilizou-se após a convulsão pós-Primavera Árabe, em 2011. O regime de Abdul Fattah al-Sisi se aproxima de Moscou, no vácuo de liderança de Trump, e não será surpresa ver caças russos atacando alvos na anárquica vizinha Líbia com apoio egípcio.

ISRAEL

Com tantas crises regionais, Israel ficou em relativo segundo plano em 2017 —até que Trump resolveu enfatizar aquilo que seus antecessores já haviam feito, dizendo reconhecer Jerusalém como capital do país.

Até aqui, é incerto se haverá mesmo uma nova revolta palestina, mas Irã e Turquia já estão tirando proveito político do fato.

LÍBANO

Muito influenciado pelo Irã, pela presença do Hizbullah, o Líbano foi alvo de Riad com a fracassada renúncia do premiê Saad Hariri, aliado dos sauditas. "Enquanto o risco de confronto no sul da Síria é real, Israel vai pensar duas vezes antes de entrar em guerra no Líbano. Não agirá em favor dos sauditas", avalia a francesa Marteu.

PAPEL DAS POTÊNCIAS

O próximo ano também servirá para confirmar ou desafiar a noção corrente de desembarque de Washington da região, testando por exemplo se as falas duras contra Teerã são pura retórica.

A incoerência estratégica americana dos anos recentes levou o Irã a herdar os frutos da guerra travada por Washington no Iraque e abriu as portas para Putin construir uma agenda externa altamente popular em casa.

O Kremlin está expandindo seu papel ao manter suas bases na Síria, conversar com o Egito e negociar termos de cooperação com os sauditas. Isso tendo o Irã como seu aliado preferencial, num acerto que agora inclui também a Turquia —um membro da Otan, aliança militar liderada pelos EUA, por sinal.

Historicamente, Moscou é rival tanto de Teerã quanto de Ancara, temendo a influência dos dois países sobre as populações muçulmanas no Cáucaso russo. "A relação russo-iraniana é um casamento de conveniência, mas deve continuar no futuro próximo", disse o analista Trita Parsi, do Conselho Nacional Iraniano Americano.

O balé geopolítico com o Irã ao centro também tem fundo religioso, já que encarna a disputa entre o sunismo majoritário liderado pela Arábia Saudita e o xiismo minoritário centrado em Teerã.

Para o iraniano Parsi, contudo, "isso não ajuda tanto a entender o que ocorre na área, já que o que a Arábia Saudita quer mesmo é forçar a volta militar dos EUA à região, porque ela não tem força para enfrentar o Irã".

Labels:

África,

África Setentrional,

Arábia Saudita,

Ásia,

Assad,

Curdos,

Egito,

Geopolítica,

Irã,

Israel,

Líbano,

Oriente Médio,

Política Internacional,

Qatar,

Relações Internacionais,

Síria

quarta-feira, 20 de dezembro de 2017

Descoberto por acidente, vidro é capaz de se consertar sozinho em 30 segundos

Fonte: http://m.folha.uol.com.br/ciencia/2017/12/1944847-descoberto-por-acidente-vidro-e-capaz-de-se-consertar-sozinho-em-30-segundos.shtml

DA BBC BRASIL

20/12/2017 17h00

Nem sempre um aparelho celular sai ileso de uma queda. A tela, uma das mais frágeis partes dos equipamentos eletrônicos, é a que mais corre risco de ser danificada.

Mas uma equipe de pesquisadores japoneses parece ter encontrado a solução para o problema da tela quebrada.

Liderados pelo professor Takuzo Aida, do departamento de química e biotecnologia da Universidade de Tóquio, os pesquisadores criaram um novo tipo de vidro que tem capacidade de se consertar sozinho.

A invenção tem potencial para ser usada não apenas em telas de celular mas também em outros dispositivos frágeis. O vidro é feito a base de um polímero leve que recompõe suas próprias rachaduras.

A diferença desse em comparação com outros materiais criados anteriormente que se consertam sozinhos é que o polímero não precisa ser submetido a temperaturas de cerca de 120°C para reorganizar a própria estrutura molecular.

Ele se conserta simplesmente ao ser pressionado manualmente durante 30 segundos, a uma temperatura de 21ºC.

DESCOBERTA ACIDENTAL

As incríveis propriedades desse material foram descobertas por um estudante de pós-graduação. Yu Yanagisawa trabalhava na criação de uma cola e, sem querer, cortou a superfície do polímero.

Ele quase não teve tempo de lamentar pelo acidente porque, rapidamente, se deu conta que as bordas da superfície que foram quebradas se "regeneraram".

Yanagisawa repetiu o processo e descobriu que o vidro não apenas se consertava sozinho mas também recuperava sua firmeza original em duas horas.

O estudo foi publicado na revista científica "Science".

"Espero que vidro que se conserta sozinho seja um novo material ambientalmente amigável, que não precisa ser descartado quando quebra", afirmou Yanagisawa à emissora japonesa NHK.

DA BBC BRASIL

20/12/2017 17h00

Nem sempre um aparelho celular sai ileso de uma queda. A tela, uma das mais frágeis partes dos equipamentos eletrônicos, é a que mais corre risco de ser danificada.

Mas uma equipe de pesquisadores japoneses parece ter encontrado a solução para o problema da tela quebrada.

Liderados pelo professor Takuzo Aida, do departamento de química e biotecnologia da Universidade de Tóquio, os pesquisadores criaram um novo tipo de vidro que tem capacidade de se consertar sozinho.

A invenção tem potencial para ser usada não apenas em telas de celular mas também em outros dispositivos frágeis. O vidro é feito a base de um polímero leve que recompõe suas próprias rachaduras.

A diferença desse em comparação com outros materiais criados anteriormente que se consertam sozinhos é que o polímero não precisa ser submetido a temperaturas de cerca de 120°C para reorganizar a própria estrutura molecular.

Ele se conserta simplesmente ao ser pressionado manualmente durante 30 segundos, a uma temperatura de 21ºC.

DESCOBERTA ACIDENTAL

As incríveis propriedades desse material foram descobertas por um estudante de pós-graduação. Yu Yanagisawa trabalhava na criação de uma cola e, sem querer, cortou a superfície do polímero.

Ele quase não teve tempo de lamentar pelo acidente porque, rapidamente, se deu conta que as bordas da superfície que foram quebradas se "regeneraram".

Yanagisawa repetiu o processo e descobriu que o vidro não apenas se consertava sozinho mas também recuperava sua firmeza original em duas horas.

O estudo foi publicado na revista científica "Science".

"Espero que vidro que se conserta sozinho seja um novo material ambientalmente amigável, que não precisa ser descartado quando quebra", afirmou Yanagisawa à emissora japonesa NHK.

2017, o ano em que a China se firmou como superpotência

Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcostroyjo/2017/12/1944753-2017-em-que-a-china-se-firmou-como-superpotencia.shtml

20/12/2017 02h00

Por Marcos Troyjo

A China, goste-se ou não, continua a crescer muito forte. Não mais a taxas de 12%, como há 15 anos, mas alguma coisa entre 6,5% e 7% a partir de uma base de 13 trilhões de dólares.

De acordo com cálculos do FMI, que às vezes mede o PIB dos países pelo critério de poder de paridade de compra, a China já é a maior economia do mundo, o que significa um eclipse tão importante nas relações econômicas internacionais que a última vez que a gente tinha observado alguma coisa semelhante foi 1871, quando os EUA ultrapassaram o Reino Unido.

Neste 2017 que termina, reforça-se uma outra constatação: os Estados Unidos não são mais hegemônicos. São protagonistas, mas ostentam tal condição ladeados pela China. Tem gente que brinca que não se pode mais falar em "Brics", mas em mais 'C + bris".

Os chineses estão tomando muito cuidado para que sua indiscutível categoria de superpotência não lhes suba à cabeça. Buscam não demonstrar estrelismo, sem tentar impor liderança, por exemplo, naquelas instituições que foram criadas pelos Brics.

Fazem isso de maneira muito sutil. É o caso do Novo Banco do Desenvolvimento (NBD) e também de outras instituições onde os chineses são o principal ator, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura.

Algo que nos ajuda a explicar essa postura chinesa está presente numa frase famosa do Deng Xiaoping, grande arquiteto dessa nova fase da China há 40 anos: "hide your strengths, bite the bullet, gain time". Ou seja, esconda suas forças, engula sapos, aceite passar por dificuldades, ganhe tempo.

Quer dizer, os chineses estão em uma estratégia de longuíssimo prazo, em que a ascensão precisa ser vista mais como natural do que imposta. Eles gostam muitas vezes de aparecer como país em desenvolvimento, não se desvinculando, por exemplo, na ONU, da agenda dos africanos ou da Ásia mais pobre.

Quanto mais países possam se vincular institucionalmente a processos em instituições pluri ou multilaterais onde a liderança chinesa é potente, isso é melhor para a Pequim. Isso é especialmente interessante debaixo do guarda-chuva do NBD, pois isso dá à China um veículo que não tem as mesmas amarras geográficas a que se prende o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento.

O Banco Asiático só vai fazer investimentos na Ásia, ao passo que o Novo Banco de Desenvolvimento pode investir em projetos na América Latina, na África, em outras localidades, o que dá à China não só maior espaço de manobra, mas também uma certa indireção que eles tanto apreciam em sua cultura como na política externa.

O que essa China superpotência quer com o Brasil? Bem, o mais correto é notar que as relações econômicas bilaterais passam por um momento inercial.

Do ponto de vista comercial, continua muito parecida com aquela que os países latino-americanos mantinham com a Inglaterra no século 19. Ou seja, por uma lado, grande exportadores de matérias-primas; por outro, um exportador de bens manufaturados de mais valor agregado.

Isso deve continuar. A China tem enormes preocupações com segurança alimentar, precisa mais ainda das commodities minerais para seus projetos de infraestrutura.

O que seguramente foge da inércia é aumento perceptível do investimento chinês no Brasil, sobretudo na forma de aquisição de bens, como as chamadas "fusões e aquisições".

Para empresas chinesas que quiseram ter uma pegada global durante um período recente, o momento para a investida é agora. E os chineses vão entrar com tudo também nessa dinâmica de privatizações e concessões, sobretudo quando ficar claro qual será o cenário político brasileiro a partir das eleições de 2018.

Eles estão com o dedo no gatilho para mais investimentos no Brasil em várias áreas, praticamente todo o segmento da infraestrutura está sendo examinado pelos chineses.

Congresso do Partido Comunista chinês

No âmbito da geopolítica global, não é correta a interpretação de que a consagração de Xi Jinping na China em 2017 simplesmente responde à chegada ao poder de Donald Trump.

Mesmo se Hillary Clinton fosse eleita presidente, todos teriam de reconhecer que a China se consolida como uma das duas maiores potências do mundo —e a hipertrofia do poder chinês é perceptível em diversas áreas das relações internacionais.

A China está aumentando muito sua função como fonte irradiadora de capital e de empréstimos externos. Pequim também expande seus investimentos em 12% ao ano na área de defesa.

Tudo isso independe de quem está no poder nos EUA. Agora, é claro, isso foi ainda mais realçado pelo fato de que essa ascensão chinesa se deu contemporaneamente à chegada à Casa Branca de um presidente protecionista, avesso à globalização.

Se a globalização foi o grande trampolim que permitiu essa prosperidade da China e o livre comércio supostamente é a melhor saída para os problemas internacionais, os EUA entraram na contramão de tendência. Nesse empalidecimento da hegemonia norte-americana, 2017 foi marco definitivo de que a China tomou assento à mesa dos que comandam o mundo.

20/12/2017 02h00

Por Marcos Troyjo

A China, goste-se ou não, continua a crescer muito forte. Não mais a taxas de 12%, como há 15 anos, mas alguma coisa entre 6,5% e 7% a partir de uma base de 13 trilhões de dólares.

De acordo com cálculos do FMI, que às vezes mede o PIB dos países pelo critério de poder de paridade de compra, a China já é a maior economia do mundo, o que significa um eclipse tão importante nas relações econômicas internacionais que a última vez que a gente tinha observado alguma coisa semelhante foi 1871, quando os EUA ultrapassaram o Reino Unido.

Neste 2017 que termina, reforça-se uma outra constatação: os Estados Unidos não são mais hegemônicos. São protagonistas, mas ostentam tal condição ladeados pela China. Tem gente que brinca que não se pode mais falar em "Brics", mas em mais 'C + bris".

Os chineses estão tomando muito cuidado para que sua indiscutível categoria de superpotência não lhes suba à cabeça. Buscam não demonstrar estrelismo, sem tentar impor liderança, por exemplo, naquelas instituições que foram criadas pelos Brics.

Fazem isso de maneira muito sutil. É o caso do Novo Banco do Desenvolvimento (NBD) e também de outras instituições onde os chineses são o principal ator, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura.

Algo que nos ajuda a explicar essa postura chinesa está presente numa frase famosa do Deng Xiaoping, grande arquiteto dessa nova fase da China há 40 anos: "hide your strengths, bite the bullet, gain time". Ou seja, esconda suas forças, engula sapos, aceite passar por dificuldades, ganhe tempo.

Quer dizer, os chineses estão em uma estratégia de longuíssimo prazo, em que a ascensão precisa ser vista mais como natural do que imposta. Eles gostam muitas vezes de aparecer como país em desenvolvimento, não se desvinculando, por exemplo, na ONU, da agenda dos africanos ou da Ásia mais pobre.

Quanto mais países possam se vincular institucionalmente a processos em instituições pluri ou multilaterais onde a liderança chinesa é potente, isso é melhor para a Pequim. Isso é especialmente interessante debaixo do guarda-chuva do NBD, pois isso dá à China um veículo que não tem as mesmas amarras geográficas a que se prende o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento.

O Banco Asiático só vai fazer investimentos na Ásia, ao passo que o Novo Banco de Desenvolvimento pode investir em projetos na América Latina, na África, em outras localidades, o que dá à China não só maior espaço de manobra, mas também uma certa indireção que eles tanto apreciam em sua cultura como na política externa.

O que essa China superpotência quer com o Brasil? Bem, o mais correto é notar que as relações econômicas bilaterais passam por um momento inercial.

Do ponto de vista comercial, continua muito parecida com aquela que os países latino-americanos mantinham com a Inglaterra no século 19. Ou seja, por uma lado, grande exportadores de matérias-primas; por outro, um exportador de bens manufaturados de mais valor agregado.

Isso deve continuar. A China tem enormes preocupações com segurança alimentar, precisa mais ainda das commodities minerais para seus projetos de infraestrutura.

O que seguramente foge da inércia é aumento perceptível do investimento chinês no Brasil, sobretudo na forma de aquisição de bens, como as chamadas "fusões e aquisições".

Para empresas chinesas que quiseram ter uma pegada global durante um período recente, o momento para a investida é agora. E os chineses vão entrar com tudo também nessa dinâmica de privatizações e concessões, sobretudo quando ficar claro qual será o cenário político brasileiro a partir das eleições de 2018.

Eles estão com o dedo no gatilho para mais investimentos no Brasil em várias áreas, praticamente todo o segmento da infraestrutura está sendo examinado pelos chineses.

Congresso do Partido Comunista chinês

No âmbito da geopolítica global, não é correta a interpretação de que a consagração de Xi Jinping na China em 2017 simplesmente responde à chegada ao poder de Donald Trump.

Mesmo se Hillary Clinton fosse eleita presidente, todos teriam de reconhecer que a China se consolida como uma das duas maiores potências do mundo —e a hipertrofia do poder chinês é perceptível em diversas áreas das relações internacionais.

A China está aumentando muito sua função como fonte irradiadora de capital e de empréstimos externos. Pequim também expande seus investimentos em 12% ao ano na área de defesa.

Tudo isso independe de quem está no poder nos EUA. Agora, é claro, isso foi ainda mais realçado pelo fato de que essa ascensão chinesa se deu contemporaneamente à chegada à Casa Branca de um presidente protecionista, avesso à globalização.

Se a globalização foi o grande trampolim que permitiu essa prosperidade da China e o livre comércio supostamente é a melhor saída para os problemas internacionais, os EUA entraram na contramão de tendência. Nesse empalidecimento da hegemonia norte-americana, 2017 foi marco definitivo de que a China tomou assento à mesa dos que comandam o mundo.

segunda-feira, 18 de dezembro de 2017

Plano de segurança de Donald Trump ataca China e Rússia e ignora clima

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1944348-plano-de-seguranca-de-donald-trump-ataca-china-e-russia-e-ignora-clima.shtml

ESTELITA HASS CARAZZAI

DE WASHINGTON

18/12/2017 19h40

Em um documento que consolida a retórica de campanha da

"América em primeiro lugar", o presidente Donald Trump lançou nesta

segunda (18) a Estratégia de Segurança Nacional de sua gestão, atacando China e

Rússia como rivais econômicos e políticos, além de retirar o aquecimento global

da lista de ameaças e fortalecer o ataque à imigração ilegal.

"Nós não vamos mais tolerar o abuso comercial. [...]

Nós nos defenderemos por nós e pelo nosso país, como nunca antes",

declarou Trump, durante o lançamento do plano.

O documento aborda com ênfase inédita a soberania econômica

dos Estados Unidos, ao afirmar que China e Rússia "desafiam o poder, a

influência e os interesses americanos" e tentam "erodir a segurança e

a prosperidade" do país.

Em discurso, Trump deu destaque à necessidade de proteger o

emprego do trabalhador americano, revitalizar a indústria e acabar com acordos

comerciais "desastrosos", que deram "lucros maciços a nações

estrangeiras, mas levaram milhares de fábricas e empregos americanos a outros

países".

"Segurança econômica é segurança nacional",

afirmou o presidente. "O crescimento econômico e a prosperidade interna

são absolutamente necessários para o poder americano."

A revisão de acordos comerciais e o fortalecimento da

economia doméstica dos Estados Unidos são alguns dos destaques do plano.

Em clima de Guerra Fria, tanto China quanto Rússia são

chamados de "poderes revisionistas" e estão listados entre os rivais

políticos, econômicos e militares dos Estados Unidos.

"China e Rússia querem moldar um mundo antitético aos

valores e interesses americanos", informa o documento.

A China, segundo o plano, expandiu seu poder "à custa

da soberania de outros", com base em um sistema autoritário e com abuso da

corrupção e da vigilância. Já a Rússia, com "ambição e crescente poderio

militar", buscaria "enfraquecer a influência mundial dos Estados

Unidos e separar o país de seus aliados".

MEIO AMBIENTE

Pela primeira vez nos últimos anos, a estratégia americana

não inclui o aquecimento global como uma ameaça à segurança nacional.

No discurso desta segunda, Trump fez apenas uma rápida

menção ao "injusto" Acordo de Paris, do qual os Estados Unidos se

retiraram em junho.

Em 68 páginas, o novo plano de segurança nacional só cita a

palavra "clima" quatro vezes, três delas para falar de um "clima

favorável aos negócios".

A quarta citação é no trecho sobre soberania energética, que

sustenta que os Estados Unidos buscarão formas de energia alternativa em função

de preocupações climáticas, mas que precisam combater a "agenda

anticrescimento".

IMIGRAÇÃO

O plano também repisa a promessa de construção do muro na

fronteira com o México e reforça as leis de imigração, estabelecendo que imigrantes

ilegais serão apreendidos e removidos do país.

"Vamos reafirmar esta verdade fundamental: uma nação

sem fronteiras não é uma nação", discursou Trump.

O presidente também estabeleceu o desenvolvimento de uma

proteção antimísseis, em função das recentes ameaças da Coreia do Norte.

Sobre as relações com a América Latina, o documento destaca

novamente a influência da China na região, por meio de investimentos estatais e

empréstimos do governo, enquanto a Rússia continuaria "fortalecendo

radicais cubanos" e apoiando o regime ditatorial na Venezuela.

O governo americano promete isolar governos que se recusem a

promover a paz e a prosperidade, além de continuar compartilhando informações

que levem à punição de traficantes e corruptos pelas autoridades locais —como

ocorreu na Operação Lava Jato.

sexta-feira, 15 de dezembro de 2017

Deram um tiro no peito da internet. Ela vai sobreviver; mas não será a mesma

Fonte: https://super.abril.com.br/blog/bruno-garattoni/deram-um-tiro-no-peito-da-internet-ela-vai-sobreviver-mas-nao-sera-a-mesma/

Por Bruno Garattoni -

Publicado em 15 dez 2017

Como você talvez saiba, ontem a Federal Communications

Commission, a Anatel dos EUA, decidiu acabar com a chamada “neutralidade da

rede”: princípio que obrigava os provedores de internet a tratarem igualmente

todos os dados, sem poder discriminar ou privilegiar nada do que passa por suas

redes. Os deputados e senadores americanos, que trabalharam a favor da medida,

receberam mais de US$ 100 milhões em doações das empresas de telecomunicações,

as grandes beneficiadas dessa história (não é só no Brasil, veja você, que

corporações compram as graças dos políticos). O fim da neutralidade é a maior

mudança da história da internet – que, ao longo dos próximos anos, poderá se transformar

em algo radicalmente diferente. E não para melhor.

Porque, a partir de agora, as telecoms passam a ser donas da

internet. Elas decidem o que cada pessoa poderá acessar, como e quantas vezes

fará isso. E, ao exercer esse poder, controlam o destino da rede. Suponha, por

exemplo, que você tenha uma cota de dados para usar durante o mês – como já

acontece nos planos de celular, e as telecoms desejam fazer com a banda larga

fixa. Só que determinados sites e apps não contam, ou seja, você pode usá-los à

vontade sem descontar da sua franquia de dados. De quebra, eles abrem muito

mais rápido. É lógico que você irá acessar esses sites e apps, e não outros. E

isso tem uma consequência econômica óbvia. As empresas de internet que fizerem

acordos com as telecoms, pagando o que elas pedirem (e obedecendo às condições

que elas impuserem), irão prosperar; as outras, definhar e sumir.

Mas que mal tem isso?, você pode perguntar. Afinal, vivemos

no capitalismo, e as telecoms têm direito de cobrar pelo uso das suas redes,

nas quais investiram dezenas de bilhões de dólares. Gigantes como Google,

Facebook, Amazon e Netflix têm dinheiro de sobra para pagar. Do outro lado, os

usuários que quiserem adquirir novos tipos de acesso à internet (como uma

conexão que priorize a velocidade dos vídeos, por exemplo) terão acesso a eles.

E assim, pela magia da liberdade econômica, a inovação florescerá e todos

sairão ganhando.

Na prática, não será bem assim. Por um motivo simples: o

setor de telecomunicações é naturalmente concentrado. Quantas empresas oferecem

banda larga na sua rua? Uma, duas, provavelmente no máximo três. Com o celular

acontece a mesma coisa, não? É assim porque os investimentos necessários para

construir as redes são muito altos, e porque a própria infraestrutura limita o

número de players (o espectro eletromagnético só comporta um determinado número

de operadoras; os postes das ruas, certa quantidade de cabos). Com poucas

empresas competindo, cada uma se torna desproporcionalmente poderosa. Foi por

isso que, no começo de 2015, os EUA criaram regras para garantir a neutralidade

da rede – um ano depois do Brasil, que em 2014 fizera o mesmo ao aprovar o

Marco Civil da Internet. A legislação americana acaba de cair; a do Brasil, bem

como a de outros países, deve seguir o mesmo caminho.

E a tendência, como em todos os setores econômicos, é que a

concentração aumente. Sabe quando você vê, no noticiário, que duas grandes

empresas se fundiram ou uma comprou a outra? Só no ano passado, foram mais de

7.000 fusões e aquisições entre grandes empresas, com valor combinado de US$

2,4 trilhões. É provável que, daqui a alguns anos, existam ainda menos empresas

de telecomunicações do que hoje – e as que sobrarem sejam ainda maiores.

Google, Facebook, Amazon e Netflix vão fazer acordos com as

novas donas da internet. Uns se conformarão em ter menos lucro, outros

repassarão o gasto aos usuários (nós). Mas continuarão funcionando, talvez até

melhor. O problema é que, daí para a frente, qualquer aplicativo, site ou

serviço que for inventado estará imediatamente em desvantagem – porque seus criadores

não conseguirão dar tanto dinheiro às telecoms quanto os quatro gigantes. E as

pessoas não conseguirão acessar, e usar, aquele app ou site da mesma forma.

Para as startups, a única maneira de sobreviver e ter

sucesso será se aliar a um dos quatro. O tráfego (e o faturamento) da rede, que

nos últimos anos já foi ficando altamente concentrado, será mais concentrado

ainda. Num segundo momento, as telecoms começarão a absorver os próprios

produtores de conteúdo, como sites e empresas jornalísticas, num processo de

hiperconsolidação (que já está começando nos EUA). Medidas que hoje soam

absurdas, como vetar acesso a certas coisas ou restringir a navegação a pacotes

de conteúdo, como numa assinatura de tv a cabo, se tornarão plausíveis. Algum

tempo depois, serão a norma.

E a internet, que foi projetada para ser imune a qualquer

tentativa de controle, terminará nas mãos de meia dúzia de empresas. A rede

global descentralizada e indestrutível, criada para resistir até a uma guerra

nuclear, terá sucumbido a algo mais prosaico: o desarranjo nas relações entre a

política, o dinheiro e o poder.

Guerra no Iêmen leva Irã, Arábia Saudita e EUA para beira do precipício

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/patriciacamposmello/2017/12/1943384-guerra-no-iemen-leva-ira-arabia-saudita-e-eua-para-beira-do-precipicio.shtml

15/12/2017 02h10

Por Patricia Campos Mello

O risco de um confronto entre os Estados Unidos e o Irã atingiu o "nível crítico", segundo o centro de resolução de conflitos International Crisis Group (ICG).

O ICG desenvolveu uma ferramenta chamada "Lista de gatilhos Irã-Estados Unidos", que monitora e tenta medir a probabilidade de choques entre os dois países e seus aliados. No momento, o Iêmen é o maior fator de risco para um choque entre EUA e Irã, atingindo nível crítico (a escala vai do risco mais alto, crítico, e passa por severo, substancial, moderado e baixo).

O relatório do ICG, divulgado na quinta-feira (14), aponta que a escalada no conflito no Iêmen - rebeldes houthis apoiados pelo Irã lutam contra o governo do presidente Abed Rabbo Mansour Hadi, com apoio da Arábia Saudita, que, por sua vez, é aliada dos Estados Unidos - tem grande probabilidade de evoluir para um confronto intencional ou acidental, direto ou indireto entre os iranianos e os americanos.

O Iêmen vive uma guerra civil desde 2015, com mais de 10 mil mortos. As tensões entre Irã e Arábia Saudita se exacerbaram no dia 4 novembro deste ano, quando houthis no Iêmen lançaram um míssil balístico de longo alcance contra a capital saudita, Riadh. Foi o ataque que chegou mais perto de atingir um grande centro urbano no país.

A Arábia Saudita afirmou que o Irã havia fornecido o míssil para os rebeldes e classificou o ataque como "ato de guerra". O ataque também mostrou que outros países do Golfo, aliados dos sauditas, estão no alcance de possíveis mísseis lançados pelos houthis.

Nesta quinta-feira, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, convocou uma entrevista coletiva e mostrou o que chamou de "provas irrefutáveis" de que o Irã forneceu aos houthis o míssil lançado contra Riadh, além de outros armamentos.

"É difícil achar algum conflito ou facção terrorista no Oriente Médio que não tenha as impressões digitais do Irã", disse Haley, ao mostrar restos chamuscados de um míssil, que seria aquele disparado contra o aeroporto em Riadh, além de um drone e armamentos anti-tanques recuperados no Iêmen pela Arábia Saudita.

A embaixadora acusou o Irã de desrespeitar resoluções da ONU que proíbem o fornecimento de armas para os rebeldes no Iêmen.

"Vocês verão que nós vamos construir uma coalizão para contra atacar o Irã", disse.

A missão do Irã na ONU afirmou que as acusações dos EUA eram "irresponsáveis, provocadoras, destrutivas e fabricadas".

Haley acusa o Irã de fornecer armas também para Síria e Líbano.

Ela exortou o Conselho de Segurança da ONU a impor sanções contra o Irã, apontando que o país, caso comprovado o auxílio aos houthis, teria violado resoluções do órgão.

Mas a Rússia e a China, membros permanentes do CS e, portanto, com poder de veto, dificilmente aprovariam essas sanções contra o Irã.

A acusação de Haley abre caminho para um possível ataque dos EUA a alvos houthis dentro do Iêmen - o que poderia gerar um aumento do apoio dos iranianos aos rebeldes ou retaliações de milícias xiitas contra forças americanas na Síria ou Iraque.

Segundo o ICG, não está clara a magnitude do apoio do Irã aos houthis e se Teerã tem poder de controlá-los, uma vez que os rebeldes já ignoraram sugestões iranianas no passado. "Isso significa que o Irã pode pagar um preço por ações de um grupo aliado que não controla", diz o relatório do grupo.

Além da crise do Iêmen, há vários outros focos de atrito entre o Irã e os EUA e seus aliados. Em outubro, o presidente Donald Trump recusou-se a certificar que o Irã vinha cumprindo os requisitos do acordo nuclear assinado em 2015. Segundo ele, o acordo é falho, porque suas exigências começam a vencer a partir de 2020 e o tratado não aborda questões como a influência do Irã da região e o programa de mísseis do país. Mas em vez de imediatamente rasgar o acordo e impor sanções, ele incumbiu o Congresso de achar alguma solução, seja por meio de imposição de novas sanções ou de medidas que prevejam um gatilho para imposição de penalidades.

As tensões entre milícias apoiadas pelo Irã na Síria e Iraque e forças americanas também crescem, na medida em que o inimigo comum, o Estado Islâmico, vai saindo da jogada.

Os iranianos acham que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e Israel estão em conluio para acirrar os conflitos da região e empurrar EUA e Irã para um confronto

15/12/2017 02h10

Por Patricia Campos Mello

O risco de um confronto entre os Estados Unidos e o Irã atingiu o "nível crítico", segundo o centro de resolução de conflitos International Crisis Group (ICG).

O ICG desenvolveu uma ferramenta chamada "Lista de gatilhos Irã-Estados Unidos", que monitora e tenta medir a probabilidade de choques entre os dois países e seus aliados. No momento, o Iêmen é o maior fator de risco para um choque entre EUA e Irã, atingindo nível crítico (a escala vai do risco mais alto, crítico, e passa por severo, substancial, moderado e baixo).

O relatório do ICG, divulgado na quinta-feira (14), aponta que a escalada no conflito no Iêmen - rebeldes houthis apoiados pelo Irã lutam contra o governo do presidente Abed Rabbo Mansour Hadi, com apoio da Arábia Saudita, que, por sua vez, é aliada dos Estados Unidos - tem grande probabilidade de evoluir para um confronto intencional ou acidental, direto ou indireto entre os iranianos e os americanos.

O Iêmen vive uma guerra civil desde 2015, com mais de 10 mil mortos. As tensões entre Irã e Arábia Saudita se exacerbaram no dia 4 novembro deste ano, quando houthis no Iêmen lançaram um míssil balístico de longo alcance contra a capital saudita, Riadh. Foi o ataque que chegou mais perto de atingir um grande centro urbano no país.

A Arábia Saudita afirmou que o Irã havia fornecido o míssil para os rebeldes e classificou o ataque como "ato de guerra". O ataque também mostrou que outros países do Golfo, aliados dos sauditas, estão no alcance de possíveis mísseis lançados pelos houthis.

Nesta quinta-feira, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, convocou uma entrevista coletiva e mostrou o que chamou de "provas irrefutáveis" de que o Irã forneceu aos houthis o míssil lançado contra Riadh, além de outros armamentos.

"É difícil achar algum conflito ou facção terrorista no Oriente Médio que não tenha as impressões digitais do Irã", disse Haley, ao mostrar restos chamuscados de um míssil, que seria aquele disparado contra o aeroporto em Riadh, além de um drone e armamentos anti-tanques recuperados no Iêmen pela Arábia Saudita.

A embaixadora acusou o Irã de desrespeitar resoluções da ONU que proíbem o fornecimento de armas para os rebeldes no Iêmen.

"Vocês verão que nós vamos construir uma coalizão para contra atacar o Irã", disse.

A missão do Irã na ONU afirmou que as acusações dos EUA eram "irresponsáveis, provocadoras, destrutivas e fabricadas".

Haley acusa o Irã de fornecer armas também para Síria e Líbano.

Ela exortou o Conselho de Segurança da ONU a impor sanções contra o Irã, apontando que o país, caso comprovado o auxílio aos houthis, teria violado resoluções do órgão.

Mas a Rússia e a China, membros permanentes do CS e, portanto, com poder de veto, dificilmente aprovariam essas sanções contra o Irã.

A acusação de Haley abre caminho para um possível ataque dos EUA a alvos houthis dentro do Iêmen - o que poderia gerar um aumento do apoio dos iranianos aos rebeldes ou retaliações de milícias xiitas contra forças americanas na Síria ou Iraque.

Segundo o ICG, não está clara a magnitude do apoio do Irã aos houthis e se Teerã tem poder de controlá-los, uma vez que os rebeldes já ignoraram sugestões iranianas no passado. "Isso significa que o Irã pode pagar um preço por ações de um grupo aliado que não controla", diz o relatório do grupo.

Além da crise do Iêmen, há vários outros focos de atrito entre o Irã e os EUA e seus aliados. Em outubro, o presidente Donald Trump recusou-se a certificar que o Irã vinha cumprindo os requisitos do acordo nuclear assinado em 2015. Segundo ele, o acordo é falho, porque suas exigências começam a vencer a partir de 2020 e o tratado não aborda questões como a influência do Irã da região e o programa de mísseis do país. Mas em vez de imediatamente rasgar o acordo e impor sanções, ele incumbiu o Congresso de achar alguma solução, seja por meio de imposição de novas sanções ou de medidas que prevejam um gatilho para imposição de penalidades.

As tensões entre milícias apoiadas pelo Irã na Síria e Iraque e forças americanas também crescem, na medida em que o inimigo comum, o Estado Islâmico, vai saindo da jogada.

Os iranianos acham que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e Israel estão em conluio para acirrar os conflitos da região e empurrar EUA e Irã para um confronto

Labels:

Arábia Saudita,

Ásia,

China,

EAU,

EUA,

Geopolítica,

Iêmen,

Irã,

Iraque,

Israel,

Líbano,

Oriente Médio,

Política Internacional,

Relações Internacionais,

Rússia,

Síria

quinta-feira, 14 de dezembro de 2017

Armas dos EUA ajudaram EI na 'revolução industrial do terrorismo'

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1943357-armas-dos-eua-ajudaram-ei-na-revolucao-industrial-do-terrorismo.shtml

ALEX HORTON

DO "WASHINGTON POST"

14/12/2017 18h46

O Estado Islâmico pode se destacar por sua brutalidade no Iraque e na Síria, onde organizou massacres de civis e atentados com homens-bomba e explodiu residências com milhares de explosivos improvisados. Mas um novo relatório, que levou três anos em elaboração, descreve o grupo como hábeis fabricantes e planejadores logísticos que movimentaram armas, munições e materiais para a fabricação de bombas por toda a zona de guerra, em uma escala sem precedentes para uma organização terrorista.

O grupo de rastreamento de armas Conflict Armament Research (CAR), sediado no Reino Unido, documentou mais de 40 mil armas de fogo e munições em todo o Iraque e a Síria, enviando investigadores em campo em um arco que vai da cidade de Kobane, no norte da Síria, ao sul de Bagdá, a capital iraquiana –um desenho aproximado do percurso do Estado Islâmico para conquistar amplas áreas de território e estabelecer seu califado.

O relatório, que os pesquisadores chamam de o mais abrangente até hoje sobre como o EI obteve e remeteu suas armas, foi publicado na quinta-feira (14) e poderá se tornar um instrumento vital para se compreender a eficácia mortífera industrial do grupo terrorista. Aqui estão alguns exemplos:

– O EI usou foguetes fornecidos pelos EUA –possivelmente violando acordos com os fabricantes de armas.

Como relatou "The Washington Post" em julho, o governo Trump pôs fim a uma operação secreta da CIA para armar rebeldes sírios moderados que combatiam o presidente Bashar al Assad. Poucos detalhes sobre que armas eles receberam são conhecidos pelo público, mas os pesquisadores encontraram diversos foguetes no Iraque que parecem ter sido comprados pelos EUA e fornecidos a grupos sírios.

Em um caso, foguetes PG-9 de 73mm, vendidos por fabricantes romenos ao Exército dos EUA em 2013 e 2014, foram encontrados espalhados em ambos os campos de batalha.

Contêineres com números de lotes iguais foram encontrados no leste da Síria e recuperados em um comboio do EI na cidade iraquiana de Fallujah, diz o relatório. Os foguetes, adaptados pelo EI para usar em seus lançadores, deu aos militantes uma arma potente contra os tanques e Humvees blindados fornecidos pelos EUA.

Registros obtidos pelo CAR de autoridades romenas incluem acordos indicando que os EUA não reexportariam essas e outras armas, como parte da tentativa de conter o tráfico de armas. A Arábia Saudita foi outra fonte de transferências de armas não autorizadas para a Síria, diz o relatório.

O documento afirma que o governo americano não respondeu a pedidos para rastrear estas e outras armas documentadas pelo CAR. Um porta-voz do Departamento da Defesa não respondeu aos pedidos de comentários.

– O EI levou apenas algumas semanas para pôr as mãos nos mísseis antitanques americanos.

Em 12 de dezembro de 2015, a Bulgária exportou tubos lançadores de mísseis antitanques para o Exército americano por meio de uma companhia sediada em Indiana chamada Kiesler Police Supply.

Cinquenta e nove dias depois, a polícia federal do Iraque capturou os restos de uma dessas armas depois de uma batalha em Ramadi, no Iraque, segundo o relatório.

Em outro caso, um grupo rebelde apoiado pelos EUA na Síria foi fotografado usando um tubo lançador com um número de lote idêntico, indicando que provavelmente veio da mesma remessa, segundo o relatório.

O episódio ilustra quão rapidamente as armas fornecidas pelos EUA podem ser voltadas contra seus aliados, remodelar um campo de batalha e representar perigo para as pequenas equipes de tropas especiais dos EUA que habitualmente viajam em veículos despreparados para suportar armas antitanques.

– Operações e experimentação em escala industrial foram chaves para espalhar morte e medo.

Os investigadores do CAR notaram que materiais como pasta de alumínio e outros precursores químicos da Turquia usados para fazer cargas de morteiros e foguetes foram encontrados em Tikrit, Mossul, Fallujah e outros locais no Iraque.

Isso significa uma robusta operação logística para entregar matérias-primas a pesquisadores e engenheiros do EI utilizando máquinas industriais e produzindo componentes para munições, diz o relatório.

"Isso confirma minha teoria de que esta é a revolução industrial do terrorismo", disse recentemente Damien Spleeters, diretor de operações do CAR no Iraque e na Síria, à revista "Wired". "E para isso eles precisam de matérias-primas em quantidades industriais."

Os militantes também modificaram alguns foguetes disparados do ombro usando materiais para reduzir a gravidade do calor dos lançamentos de foguetes, que é perigoso em espaços urbanos fechados, relatou a "Wired".

– A propaganda do EI mostrando rifles americanos foi exagerada.

Vídeos e imagens de pequenas armas feitas pelos EUA capturadas pelo EI, especialmente rifles de serviço M16 e M4, são apresentados com destaque em vídeos de propaganda para divulgar a derrota de grupos armados e treinados por pessoal dos EUA.

Enquanto essas armas parecem ter sido entregues a comandantes como troféus de guerra, a documentação do CAR concluiu que não houve um grande influxo de rifles feitos nos EUA no campo de batalha.

Só 3% das armas e 13% da munição documentada por pesquisadores do CAR eram calibres de acordo com a Otan, como o cartucho de 5.56mm usado em M16s e em países europeus ocidentais. Virtualmente todas as outras armas e munições vieram da China, Rússia e países do Leste Europeu.

Os motivos são simples: as tropas sírias e muitas forças iraquianas adotam rifles AK47 e metralhadoras como a RPK, que usam munição de 7.62mm produzida por antigos regimes comunistas.

O fornecimento de armas tiradas do campo de batalha era compatível com a chegada constante de carregamentos de munição 7.62, tornando as armas do tipo AK47 as preferidas pelos combatentes do EI.

– O Irã foi responsável por inundar o Iraque de foguetes durante as operações contra o EI.

Bulgária, Irã e Romênia produziram a maior parte dos novos foguetes de 73mm recuperados do EI, diz o relatório.

Mas a injeção de novos foguetes antitanques iranianos é uma medida sutil de como Teerã ganhou influência no auge das operações contra o EI, seu adversário ideológico.

Quase todos os foguetes iranianos recuperados do EI no Iraque foram produzidos depois de 2014, com 59% fabricados só em 2015, diz o relatório, fluindo para oeste no período mais instável no Iraque durante o conflito.

A presença dessas armas pode indicar pelo menos algumas vitórias do EI e a captura de equipamento pertencente às Forças de Mobilização Popular do Iraque, que incluem milícias armadas e treinadas por assessores militares do Irã. Grupos apoiados pelo Irã também foram usados por Assad na Síria para reforçar seu Exército debilitado.

Tradução de LUIZ ROBERTO MENDES GONÇALVES

ALEX HORTON

DO "WASHINGTON POST"

14/12/2017 18h46

O Estado Islâmico pode se destacar por sua brutalidade no Iraque e na Síria, onde organizou massacres de civis e atentados com homens-bomba e explodiu residências com milhares de explosivos improvisados. Mas um novo relatório, que levou três anos em elaboração, descreve o grupo como hábeis fabricantes e planejadores logísticos que movimentaram armas, munições e materiais para a fabricação de bombas por toda a zona de guerra, em uma escala sem precedentes para uma organização terrorista.

O grupo de rastreamento de armas Conflict Armament Research (CAR), sediado no Reino Unido, documentou mais de 40 mil armas de fogo e munições em todo o Iraque e a Síria, enviando investigadores em campo em um arco que vai da cidade de Kobane, no norte da Síria, ao sul de Bagdá, a capital iraquiana –um desenho aproximado do percurso do Estado Islâmico para conquistar amplas áreas de território e estabelecer seu califado.

O relatório, que os pesquisadores chamam de o mais abrangente até hoje sobre como o EI obteve e remeteu suas armas, foi publicado na quinta-feira (14) e poderá se tornar um instrumento vital para se compreender a eficácia mortífera industrial do grupo terrorista. Aqui estão alguns exemplos:

– O EI usou foguetes fornecidos pelos EUA –possivelmente violando acordos com os fabricantes de armas.

Como relatou "The Washington Post" em julho, o governo Trump pôs fim a uma operação secreta da CIA para armar rebeldes sírios moderados que combatiam o presidente Bashar al Assad. Poucos detalhes sobre que armas eles receberam são conhecidos pelo público, mas os pesquisadores encontraram diversos foguetes no Iraque que parecem ter sido comprados pelos EUA e fornecidos a grupos sírios.

Em um caso, foguetes PG-9 de 73mm, vendidos por fabricantes romenos ao Exército dos EUA em 2013 e 2014, foram encontrados espalhados em ambos os campos de batalha.

Contêineres com números de lotes iguais foram encontrados no leste da Síria e recuperados em um comboio do EI na cidade iraquiana de Fallujah, diz o relatório. Os foguetes, adaptados pelo EI para usar em seus lançadores, deu aos militantes uma arma potente contra os tanques e Humvees blindados fornecidos pelos EUA.

Registros obtidos pelo CAR de autoridades romenas incluem acordos indicando que os EUA não reexportariam essas e outras armas, como parte da tentativa de conter o tráfico de armas. A Arábia Saudita foi outra fonte de transferências de armas não autorizadas para a Síria, diz o relatório.

O documento afirma que o governo americano não respondeu a pedidos para rastrear estas e outras armas documentadas pelo CAR. Um porta-voz do Departamento da Defesa não respondeu aos pedidos de comentários.

– O EI levou apenas algumas semanas para pôr as mãos nos mísseis antitanques americanos.

Em 12 de dezembro de 2015, a Bulgária exportou tubos lançadores de mísseis antitanques para o Exército americano por meio de uma companhia sediada em Indiana chamada Kiesler Police Supply.

Cinquenta e nove dias depois, a polícia federal do Iraque capturou os restos de uma dessas armas depois de uma batalha em Ramadi, no Iraque, segundo o relatório.

Em outro caso, um grupo rebelde apoiado pelos EUA na Síria foi fotografado usando um tubo lançador com um número de lote idêntico, indicando que provavelmente veio da mesma remessa, segundo o relatório.

O episódio ilustra quão rapidamente as armas fornecidas pelos EUA podem ser voltadas contra seus aliados, remodelar um campo de batalha e representar perigo para as pequenas equipes de tropas especiais dos EUA que habitualmente viajam em veículos despreparados para suportar armas antitanques.

– Operações e experimentação em escala industrial foram chaves para espalhar morte e medo.